- La Constitution énonce les principes fondamentaux régissant la conduite des activités économiques

- Des Codes miniers qui n’améliorent pas les performances socioéconomiques

- La plupart des pays africains ne disposaient pas de cadre approprié en de prix de transfert

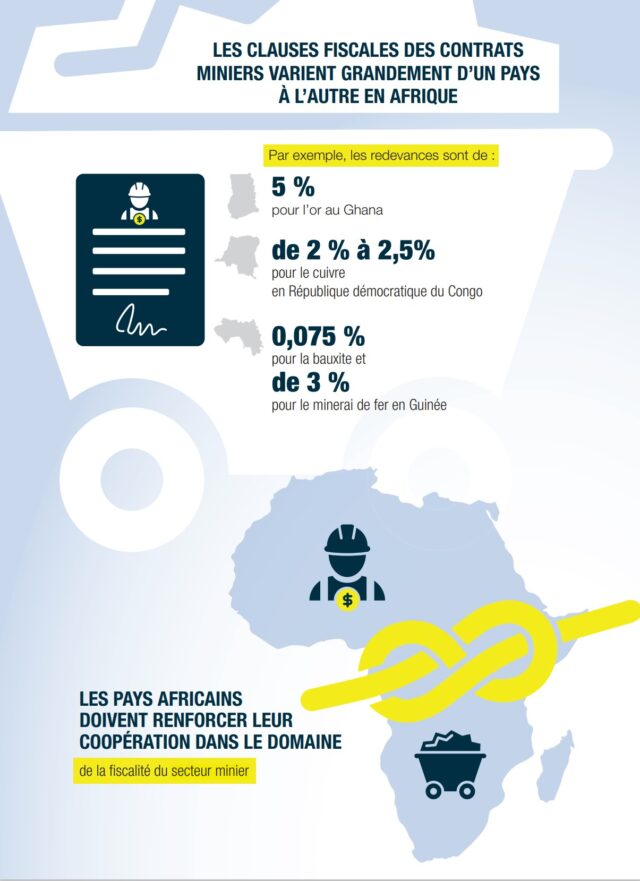

- Une variation des taxes d’extractions entre pays : entre 0, 075% et 5%

- Des clauses de stabilisation qui gèlent l’application du droit interne

Les pays africains se sont dotés de politiques minières qui encadrent les activités minières.

Ces politiques et les activités minières en Afrique devraient être guidées par la Vision du régime minier de l’Afrique de l’Union africaine. Les opérations minières devraient en outre être assujetties au respect d’une série de principes directeurs internationaux, notamment les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Ce sont des instruments de droit souple et donc non juridiquement contraignants. C’est ce qui ressort du Rapport 2020 de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) sur « les flux financiers illicites (FFI) et le développement durable en Afrique » publié en aout 2020.

Pour ce rapport, le secteur extractif est assujetti à la hiérarchie des normes juridiques du pays d’accueil. Les modalités d’incorporation des instruments internationaux dans l’ordre juridique interne varient d’un pays à l’autre ; la législation nationale s’applique par défaut en l’absence de texte normatif spécial établissant que le droit international prime sur le droit interne. Au sommet de la hiérarchie des normes de droit se trouve la constitution, qui prime sur le corpus législatif national, dont le code minier ainsi que les lois sur l’investissement, le commerce, la fiscalité, la protection du travail, les infrastructures et la protection de l’environnement et d’autres textes propres au pays. La Constitution énonce les principes fondamentaux régissant la conduite des activités économiques, tels que la souveraineté de l’État sur les ressources naturelles, la propriété et la protection des biens, la protection des communautés locales et la protection de l’environnement et des droits de l’homme. Elle consacre la souveraineté permanente de l’État sur les ressources naturelles, le droit des citoyens à un environnement sain et la nécessité de protéger l’environnement pour le bien des générations actuelles et à venir.

Le droit constitutionnel régit aussi la répartition des prérogatives entre les différentes entités et agences de l’État. Par exemple, le droit constitutionnel du Ghana exige que le parlement approuve tous les contrats miniers prévoyant l’attribution de droits ou de concessions par les autorités exécutives. Les projets d’IED dans le secteur extractif sont régis en outre par les dispositions juridiques encadrant l’investissement, en particulier le code fiscal et les réglementations relatives à l’environnement et aux devises.

Cet arsenal législatif est imposant, mais la plupart des pays ne disposent pas de capacités suffisantes pour l’appliquer et le faire respecter, en particulier pour détecter les FFI. L’analyse approfondie de la législation relative aux prix de transfert en Afrique effectuée par la Banque mondiale a montré que la plupart des pays africains ne disposaient pas d’un cadre approprié en la matière. Les prix de transfert sont régis soit par le droit fiscal général, soit par la législation financière. Au nombre des pays dotés d’une législation s’attaquant à l’évasion fiscale figurent notamment la Côte d’Ivoire, Madagascar, le Mali et la Sierra Leone. La plupart des pays disposent d’un code minier mais en dépit de l’adoption par l’Union africaine de la Vision minière africaine (VMA), visant à faire du secteur minier africain un moteur de la transformation du continent, plusieurs analyses montrent que même dans les périodes d’envolée des prix des produits de base, de nombreux pays riches en minerais ne sont pas parvenus à améliorer leurs performances socioéconomiques. L’inquiétude croissante que suscite le modeste apport du secteur minier au développement, les données relatives à l’ampleur des FFI et l’entrée en lice d’organisations de la société civile œuvrant en faveur de la transparence ont conforté une tendance qui a amené certains pays africains à réviser leur code minier.

Contrats miniers dans les pays africains

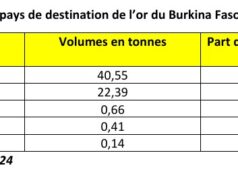

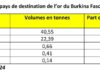

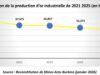

Le rapport analyse les contrats miniers dans les pays africains. Il indique que très courants dans tout le secteur extractif, les contrats miniers viennent compléter la législation interne. L’analyse de contrats conclus par un échantillon de trois pays (République démocratique du Congo, Ghana et Guinée) portant sur l’or, le cuivre et le cobalt, l’aluminium et la bauxite, montre que leurs clauses fiscales présentent de grosses différences. La taxe d’extraction, par exemple, peut aller de 5 % des recettes pour l’or, comme le prescrit le code minier du Ghana, à 0,075 % pour la bauxite et 3 % pour le minerai de fer en Guinée. Le traitement des transactions des filiales diffère aussi d’un contrat minier à l’autre. Ainsi, en Guinée les dispositions inscrites dans les contrats conclus avec un certain nombre de sociétés diffèrent en ce qui concerne l’obligation de respecter les meilleures pratiques en matière de prix de transfert et le droit de préemption de l’État pour acquérir des substances minières s’il juge le prix de transfert trop bas. En République démocratique du Congo, les contrats ne font par contre aucune mention de ces transactions et le code minier de 2018 dispose seulement que les transactions entre filiales doivent se faire dans des conditions de pleine concurrence.

L’examen de contrats miniers accessibles au public dans un échantillon de pays d’Afrique montre leur grand rôle dans l’investissement minier sur ce continent. Leurs dispositions relatives à la participation de l’État diffèrent et prévoient la détention de parts soit par des entreprises publiques soit par l’État. Les contrats miniers contiennent toujours plus souvent une disposition prévoyant une contribution de l’entreprise minière au développement. Dans les contrats consultés, cette contribution va de 20 % des redevances au Ghana, conformément à son droit interne, à 0,5-1 % des recettes en Guinée, en vertu d’une convention de développement local à conclure entre l’entreprise minière et la communauté locale. Ces contrats miniers comportent aussi régulièrement une clause de stabilisation qui gèle l’application du droit interne pertinent pour la durée du projet. Les contrats sont normalement conclus en vertu du droit interne et lui sont assujettis, mais les contrats miniers incorporent quant à eux, dans bien des cas, des dispositions relevant du droit international ou prévoient le recours à des mécanismes internationaux de règlement des différends, disposition tout aussi fréquente dans les accords bilatéraux d’investissement conclus par la plupart des pays d’origine des investisseurs avec les pays d’accueil africains.

Synthèse de Elie KABORE

#Mines_Actu_Burkina